Dès le 25 novembre 2025:

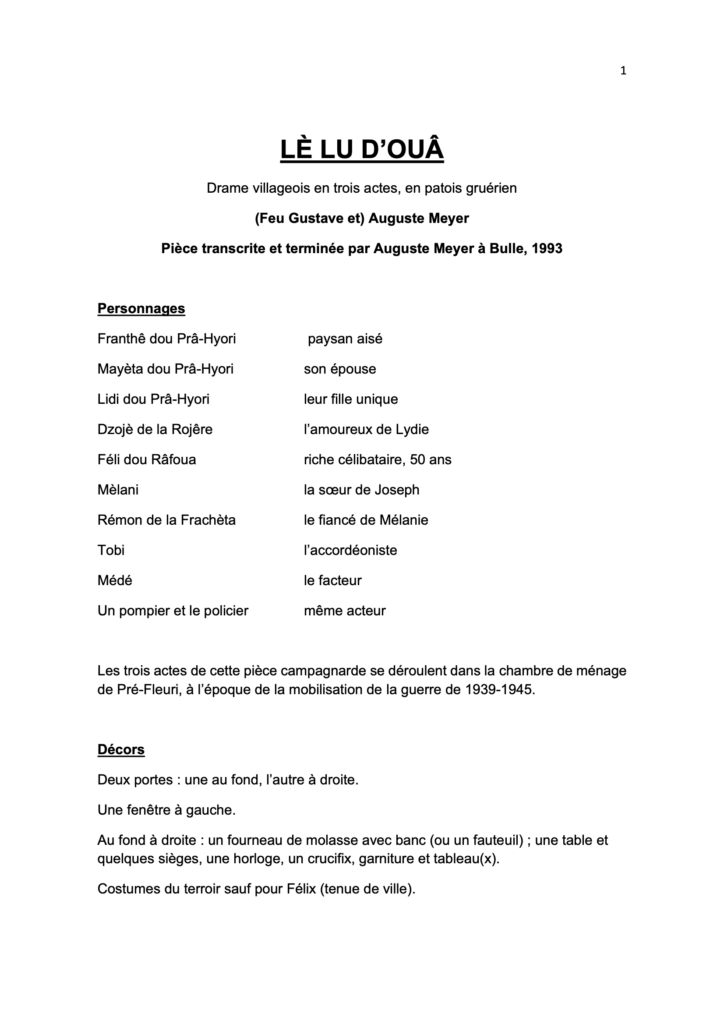

« Cuillères de la Gruyère »

Dans les librairies fribourgeoises

ou sur commande sur le site kuyi.ch

Cet ouvrage est disponible dans les librairies fribourgeoises.

Il est vendu au prix de CHF 44.- et chaque vente fait l’objet d’un don de CHF 5.- à la Chaîne du Bonheur.

Les patois romands aujourd’hui

Recherche sur la vitalité des patois, financée par le Centre scientifique de compétence sur le plurilinguisme (UNIFR)

Rapport de synthèse

de la recherche menée au sein du Glossaire des patois de la Suisse romande (UNINE)

Bènichon dè Tsathi-Chin-Dèni, 19 d’oktôbre 2024

Stand dè patê

Article et « papier radio » réalisés par Camille Marteil,

dans le cadre d’un cours de première année

de Master en journalisme à l’Université de Neuchâtel.

Ces documents n’ont pas été publiés ou diffusés dans un média.

Reproduits ici avec l’aimable autorisation de son autrice.

Enregistrement effectué le 19 octobre 2024,

stand patois à la Bénichon de Châtel :

Le patois, héritage séculaire à l’épreuve du temps

PATRIMOINE – La fin du mois d’octobre sonne la traditionnelle Bénichon de Châtel-St-Denis. L’occasion pour l’association veveysane qui promeut la conservation du patois, «Lè Takounè», de proposer un coin lecture patoisant afin de sensibiliser le public à cette langue régionale qui s’éteint à petit feu.

Le coin lecture patoisant expose de nombreux livres : dictionnaires patois-français et mêmes traductions en patois de célèbres bandes-dessinées et contes. Crédit photo : Camille Marteil

La foule se fait timide sur la Place d’Armes en ce samedi matin couvert à Châtel-St-Denis. Le stand du coin lecture patoisant ne passe pourtant pas inaperçu avec ces grandes pancartes affichant différents mots incompréhensibles pour les non-initiés. Bondzoua Tsanthon, Galéja, l’association «Lè Takounè» souhaite faire découvrir ces expressions aux passants. Constituée par un comité de sept personnes et de près de cent cinquante membres, cette amicale veveysane s’efforce de conserver le patrimoine fribourgeois. Et cela passe par la langue! Les adhérents tiennent à communiquer en patois tout en maintenant le français pendant les réunions importantes. A Châtel-St-Denis, c’est en patois que les passants sont accueillis par plusieurs membres vêtus des célèbres bredzon et dzaquillon.

«Cette langue c’est nos racines à nous les Fribourgeois. Elle nous lie directement à nos ancêtres.»

Une richesse à transmettre

«Le patois est un trésor», proclame Cécile, retraitée et membre active de l’association. Après avoir passé une enfance bercée par les sons du patois parlé couramment au sein du foyer familial, Cécile a voulu s’engager pour conserver cette langue dont elle apprécie les sonorités imagées. « Les mots du patois sont précis et descriptifs. Lorsque nous les prononçons, l’image nous vient directement en tête», continue-t-elle. Une diversité lexicale qu’il est indispensable de préserver pour Jean-François, membre de l’association et professeur de patois au cycle d’orientation: «Cette langue c’est nos racines à nous les Fribourgeois. Elle nous lie directement à nos ancêtres.» Ce lien tissé avec le passé grâce la langue, ce participant venu du village de la Roche, le revendique. «Pour moi les générations patoisantes en nous transmettant cette langue nous enseignent les valeurs ancestrales du travail de la terre», affirme l’homme d’une cinquantaine d’années.

Menace d’extinction

Au coin lecture patoisant même aux yeux de ceux qui ne maitrisent pas le patois, la préservation de ce patrimoine apparaît comme fondamentale. «Je n’ai malheureusement jamais appris le patois, c’est dommage car c’est une langue qui est en train de se perdre», regrette une veveysane. Un sentiment partagé par Céline Rumpf, chercheuse au Centre de Dialectologie et d’étude du Français régional à l’Université de Neuchâtel: «Il faut que les personnes prennent conscience que cette langue est en voie de disparition.» Pour la chercheuse, il est difficile de déterminer avec exactitude le nombre de locuteurs actifs actuellement dans le canton. C’est la Gruyère qui regroupe la majorité des patoisants qui sont plutôt vieillissants.

Face à cet état de fait, Jean-François reste optimiste: «Même si la plupart des patoisants sont âgés, je trouve réjouissant que certains jeunes s’intéressent à cette langue.» Pour Cécile le temps presse: «La mort du patois n’est pas encore sur le point d’arriver mais il faut vraiment que des nouvelles générations le parlent et le transmettent à leur tour.» Attablés à la cantine de la jeunesse ou occupés à parader dans les rues cloche à la main, les jeunes n’ont pas répondu présents à l’appel de ceux qui sont peut-être les dernières générations de patoisants.

Camille Marteil, octobre 2024

Fernand Ruffieux

Poète de la Gruyère éternelle

Il fut le parolier de Bovet («La prière du pâtre») et de Boller («La pastorale gruérienne»). Chantre d’une Gruyère de légende, Fernand Ruffieux a laissé une gerbe de poèmes en français que ses enfants viennent de rassembler sous le titre de «Carillons rustiques».

Fernand Ruffieux (quatrième depuis la gauche) lors d’une fête des costumes et coutumes aux Paccots (en juin 1936), au côté de son oncle Tobi di-j’élyudzo, de Jean Risse et sa fille

(photo Glasson)

Il fut longtemps le secrétaire de la préfecture bulloise. Mais sa réputation, il l’a forgée dans les colonnes de la Feuille d’Avis de Bulle. Fernand Ruffieux (1884-1954) y tenait une chronique hebdomadaire et populaire, dans laquelle les gens du pays se sont reconnus. Mais cet homme de plume a d’abord laissé un nom comme parolier. Il est l’auteur de Pauvre Jacques et de la Pastorale gruérienne, ces festivals mis en musique par Carlo Boller. Or aujourd’hui, on chante Ruffieux sans le savoir, tant prime le nom des compositeurs, qu’il s’agisse de Bovet, de Boller ou de Aeby. «C’est nous les petits chevriers…», «Sur l’alpe lointaine, la neige s’en va…», «Vers la vieille croix…»: le poète de Crésuz a pourtant laissé des textes qui résonnent dans la mémoire collective comme s’ils étaient issus de la nuit des temps. Deux œuvres signent le caractère particulier de la poésie de Ruffieux. La Prière du pâtre de Bovet et Nostalgie de Boller («Il est un vieux chalet, là-bas, dans ma verte Gruyère…») sont la rencontre accomplie entre un texte et une musique, entre deux sensibilités capables de dépasser la forme pour porter plus loin le message des mots. Et ce n’est pas un hasard si ces deux poèmes sont chargés de nostalgie. Elle se tient au cœur même de la poésie de Fernand Ruffieux.

Poète patoisant d’abord

Ce fils de gendarme, né par hasard à Courtepin, est en réalité un enfant de Crésuz, un paysan lettré. Il appartient à la lignée des Ruffieux qui ont contribué à enrichir la littérature gruérienne. Son oncle Cyprien (Tobi di-j’élyudzo), son cousin Louis, son frère Callixte – gardien du couvent des capucins de Bulle: tous ont laissé des œuvres, en patois pour l’essentiel, qui comptent dans le petit monde des lettres régionales. C’est d’ailleurs dans la langue paysanne que Fernand Ruffieux s’est senti le plus à l’aise. Son œuvre rassemble de nombreux textes patois: des récits et anecdotes rassemblés en 1928 sous le titre de Dou vilyo e dou novi, des poèmes comme Lè jarmalyi di Colombetè (1952). Sur cette fresque patoise, Gonzague de Reynold, souvent avare de compliments, a rendu un verdict: «J’estime Ruffieux assez fort pour entreprendre une œuvre aux dimensions plus amples et de plus profonde inspiration. Il en a les moyens.»

Intéressant dans cette perspective, ce Carillons rustiques que publient les enfants du poète, Yvette et Roland Ruffieux, l’historien et professeur émérite de l’Université. Choisis parmi 145 textes, ces 75 poèmes souvent inédits, en langue française, s’inscrivent au croisement d’une sensibilité personnelle et du climat d’une époque. Ruffieux est le poète d’une Gruyère éternelle, pastorale et mythologique. Préfacier de ce volume, Denis Buchs, conservateur du Musée gruérien, écrit que ce «recueil tout entier est un hymne à la Gruyère». Dans l’Hymne à la Gruyère, mis en musique par Bovet, le poète chante justement cette «terre du bonheur, de l’honneur et de la foi». Le monde poétique de Ruffieux est un univers idéal, où Dieu, les hommes et la nature vivent en parfaite harmonie.

«Loin des bruits de la ville», il dresse le portrait d’une civilisation villageoise qui rêvait d’immortalité.

Poète champêtre, bucolique et lyrique, Fernand Ruffieux accroche ses vers au village, au clocher, aux vieilles maisons. Il cultive les demi-teintes et les arrière-saisons. Au printemps, il préfère l’automne. Et le poète n’a pas son pareil pour décrire «le soir sur la montagne» ou les «liaubas des pâtres» qui montent de cette «brave terre». Clichés? Il s’agit plutôt chez Ruffieux d’une réalité profonde qu’il percevait sous l’écume des jours. Cette mélancolie, cette nostalgie qu’il avait chevillée à l’âme, est l’expression de sentiments intimes qui, dans la culture paysanne qui était la sienne, ne se disaient pas. Aux yeux de son fils Roland, cette sensibilité trouve probablement son origine à l’Ecole normale d’Hauterive, où l’ouvrier de la chocolaterie de Broc qu’il fut entre 13 et 19 ans a poursuivi ses études. «C’est une époque où on avait le vers triste. La poésie tient ici un peu du refuge. Elle est la quête d’un paradis perdu.» Et si l’on cultive le jardin des souvenirs, c’est aussi parce que l’horizon était menaçant et l’avenir troublé.

Si elle n’est pas exempte de lourdeurs, de répétitions et de conventions, la poésie de Ruffieux n’est jamais fabriquée, jamais artificielle. Comme l’écrit Denis Buchs, «elle refuse toute affectation et toute préciosité». Et si ces vers ont conservé une capacité d’émotion, c’est parce qu’ils puisent leurs vibrations dans le vieux fond d’une culture régionale. Ce volume des Carillons rustiques – un titre choisi par le poète dans la perspective d’une publication – place définitivement Ruffieux dans la lignée des écrivains de l’Emulation, les Glasson, les Majeux et les Sciobéret. Ce n’est pas son moindre mérite.

Fernand Ruffieux, Carillons rustiques. Poèmes

Patrice Borcard, Texte paru dans La Gruyère du 28 avril 2001

LE PATOIS FRIBOURGEOIS ET LE GRUYÈRE

Patê è fre

Patois et fromage

Extraits d’une présentation d’Anne Philipona, traduction Marcel Thürler

tiré de la Confrérie du Gruyère, Revue no 36-décembre 2022, p. 32

(…) L’histoire de la langue patoise prend un tournant dramatique lorsqu’elle est, à la fin du 19ème siècle, interdite dans les cours d’école par des autorités soucieuses de progrès. (…)

Si le patois a ainsi perdu de sa vitalité, il a perduré avec plus de vivacité dans le monde paysan et laitier, qui était longtemps la base de l’économie fribourgeoise. Les mots patois sont encore très présents dans ce domaine.

Pour moi, le plus poétique, c’est celui qui désigne la crème, la hyà, la fleur, celle qui s’épanouit lorsqu’on laisse le lait reposer, qui affleure à la surface et que l’on peut prélever doucement, sans trop bouger le lait, au risque de le mélanger à nouveau. Cette crème au goût particulier, qui évoque les prairies fleuries quand elle est dégustée à l’alpage, est un symbole pour toute la région: la crème double, généreuse et onctueuse, servie à la Bénichon, nappant alors les meringues et se mariant avec leur croquant.

Le fromage se dit le fre, c’est-à-dire le fruit. Il prend ici tout son sens: le fruit du labeur, le fruit de la terre, soigné par le fretchi, le fruitier, l’ancien nom du fromager, gardien d’un savoir-faire précieux puisqu’il sait transformer le lait en fromage.

Les instruments du chalet ont aussi gardé toute leur saveur en patois. Le dyètsè est toujours utilisé de nos jours lorsqu’on sert la crème double. Les plus larges servaient au repas des armaillis, fait de lathi trintchi (lait caillé) et de chèré (sérac), que l’on puisait à même le récipient avec la kuyi dè bou (cuillère en bois). Le lait reposait la nuit dans le dyètso, un baquet plus large. Le matin, on utilisait la potse perhya, la poche percée, pour prélever la crème. Les vachers se servaient d’un brotsè, un seau à traire et les bouébo récoltaient le lait dans une mithra, un seau plus grand, aussi en bois, qui pouvait contenir deux ou trois brotsè et qui était utilisée pour transporter le lait jusqu’à la tsoudêre,la chaudière à fromage.

Pour les mots les plus connus, il y a encore le loyi, que portent les armaillis avec leur bredzon. Cette poche à sel était munie d’une ou deux kornèta, où l’on glissait du sérac ou de la graisse pour la traite. Et aussi l’oji, l’oiseau qui sert à porter les fromages, et dont le nom est rempli de mystère.

L’ichtouâre dou patê l’è jou mô menâye a la fin dou 19imo chyèkle kan lè j’Otoritâ, pè pochyin dou progrè, l’an intèrdi dè dèvejâ le patê a l’èkoula (…)

Che le patê l’a pardu on bokon dè cha vidyeu a kouja dè h’intèrdikchyon, l’a vouèrdâ de la nyêrga din le mondo proutso de la têra è dou fre ke fan partya dè I’èkonomi fribordzèje. Lè mo patê chon adi bin inpyèyi din chi domène.

Por mè, le pye bi, l’è chi ke dèjinyè la hyà, (la fleur) ha ke chè fouârmè kan on léchè rèpojâ le lathi, ha k’arouvè in churfathe è k’on pou puiji to dè dà, chin tru rèbuyi le lathi, po pâ rè le mèhyâ. Ha hyà ou go partikuyi, ke rapalè lè patchi hyori kan l’è agothâye ou tsalè, l’è ouna bal’èmâdze po tota la Grevire, la hyà drobya, èpècha, charvia a la Bénichon avu lè meringuè.

Le fre (le fromage) chin vou a dre le rèjulta dou travô dè l’omo è de la têra, chonyi pê le fretchi, (le fruitier) chôveu d’on chavi-fére dou viyo tin puchke i châ tranchformâ le lathi in fre.

Lè badjè dou tsalè l’an achebin vouèrdâ tota lou chavà in patê. Le dyètsè l’è adi inpyèyi ou dzoua d’ora, po charvi la hyà drobya. Lè pye lârdzo charvechan ou rèpé di j’armayi, fê dè lathi trintchi (lait caillé) è dè chèré (sérac) k’on medjivè avu la kuyi dè bou (cuillère en bois). Le lathi rèpojâvè la né din le dyètso (baquet plus large). Le matin, on inpyèyivè la potse perhya (la poche percée) po lèvâ la hyà. Lè j’armayi inpyèyivan on brotsè (un seau à traire) è lè bouébo vinyan tsartchi le lathi avu la mithra (seau plus grand, aussi en bois) ke tinyê dou a trè brotsè è k’ithè inpyèya po amenâ le lathi tantyè a la tsoudêre (la chaudière à fromage).

Po lè mo lè pye konyu, l’y a onkora le loyi, ke porton lè j’armayi avu lou bredzon. Chi loyi (poche à sel) l’è èkipâ dè duvè kornètè (petits récipients en corne) yô on betâvè dou chèré oubin de la gréche por aryâ. È achebin l’oji (l’oiseau qui sert à porter les fromages) è don le non l’è rinpyâ dè michtéro.

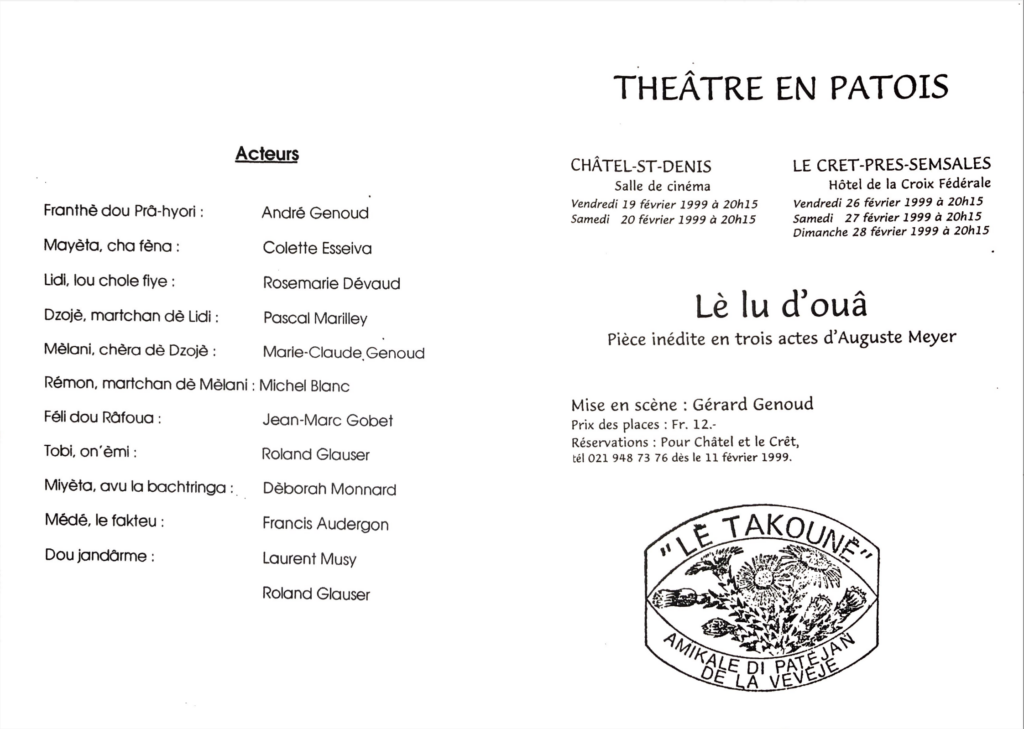

Une histoire de pièce de théâtre:

Lè lu d’ouâ

Auguste Meyer

30 janvier 1918, Cerniat – 20 mai 1997, Bulle

Un des trois enfants d’Adrien Meyer, boulanger, et de Césarine. Après son école primaire, entre dans la vie active en 1933, notamment bûcheron pour le couvent de la Valsainte; puis il fut appelé sous les drapeaux pendant la guerre. De son mariage avec Lucie Buchs en 1944, il eut 7 enfants. La famille s’établit à La Tour de Trême en 1959, Auguste travaillant alors à la Parqueterie Binz. A la fermeture de celle-ci, la famille déménage à Bulle et collabore à l’entreprise Despond. Personnage modeste et bon, il était engagé auprès des chrétiens sociaux. Depuis la retraite en 1983, il put enfin faire quelques voyages et s’adonner à l’écriture, notamment à la rédaction de ses mémoires pour ses petits-enfants. Il termina la pièce en patois que son frère avait commencé puis la traduisit en français, pour son entourage.

[tiré de la nécrologie parue dans La Gruyère]